Wohnen in der DDR

Einführendes zum Thema

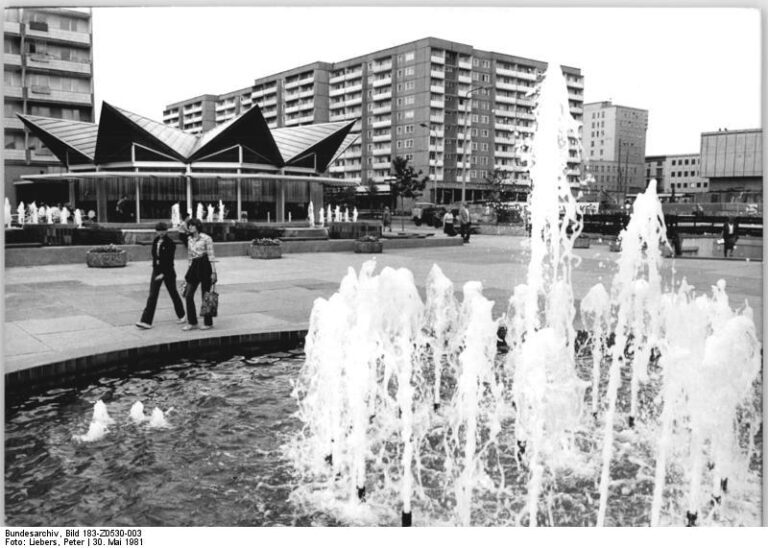

In der DDR waren nach dem Zweiten Weltkrieg viele Gebäude zerstört und konnten nur mühsam wieder aufgebaut werden. Der Wiederaufbau verlief in der DDR langsamer als in der Bundesrepublik. Im „Westen“ führte die Unterstützung der USA mit dem Marshallplan zur schnellen wirtschaftlichen Erholung. Die Besatzungsmacht der DDR, die Sowjetunion, bestand aufgrund der massiven Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg auf Reparationszahlungen. Die DDR musste deshalb intakte Infrastruktur an die Sowjetunion liefern. Es gab eine Wohnungsnot. Die alten Häuser waren kaputt, sie hatten Kohleöfen zum Heizen und oft kein Bad mit Toilette. Um für die Bürger*innen die notwendigen Wohnungen bereitstellen zu können, wurden seit den 1960er Jahren Hochhäuser neu gebaut. Ein Wohnungsbauprogramm sah die Entstehung vieler Neubauten an den Stadträndern vor.

Steckbrief Knoll

Kurzbiografie Ronald Knoll

Ronald Knoll wurde 1957 nahe Gera geboren und arbeitete in der DDR sowie nach der politischen Wende bis 1997 im Fernmeldewesen.

Sein großes Interesse für Wirtschafts- und Stadtgeschichte führte dazu, dass er mehrere Bücher über die Stadt Gera verfasste. Dazu gehört auch eine Publikation zur Geschichte des heutigen Neubaugebiets Gera-Lusan. Er selbst erlebte in seiner Kindheit diese Gegend noch als Dorf. In dem während der 1970er Jahre entstandenem Neubaugebiet leben heute etwa 23.000 Menschen. Herr Knoll arbeitet heute eng mit der Geschichtswerkstatt in Gera-Lusan zusammen und setzt sich für einen lebendigen Umgang mit der Geschichte des Stadtteils ein.

Herr Knoll wurde interviewt, weil er gemeinsam mit einem weiteren Autor ein Buch zur Geschichte des Stadtteils Gera-Lusan verfasst hat.

- Ronald Knoll wurde 1957 in Gera geboren.

- Nach der Schule arbeitete er im Fernmeldewesen der DDR. Diese Tätigkeit übte er auch nach der politischen Wende bis 1997 aus.

- Er hat großes Interesse an der Wirtschafts- und Stadtgeschichte Geras. Als Hobbyhistoriker schrieb er deshalb ein Buch über die Geschichte des Stadtteils Gera-Lusan, in dem in den 1970er Jahren ein Neubaugebiet entstand.

Kunst am Bau

Credits: Alexander Kofron

Credits: Stefan Oberhauser

Steckbrief Kerzig

Kurzbiografie Günter Kerzig

Günter Kerzig wurde 1932 in Berlin geboren und erlebte als Kind den Zweiten Weltkrieg in Leipzig. Er studierte von 1957-1960 das Fach Gebrauchsgrafik in Leipzig. Im Anschluss zog er nach Gera und arbeitete dort bis 1969 für die DEWAG – einer staatlichen Werbeagentur.

Ab dem Jahr 1969 war er als freiberuflicher Künstler in der DDR tätig. Er gestaltete Plakate, Bücher oder auch Museen. Günter Kerzig übernahm in den 1970er Jahren die Leitung einer Konzeptionsgruppe, die für die künstlerische Gestaltung des Neubaugebiets Gera Lusan zuständig war. Auch nach der politischen Wende in der DDR arbeitete Günter Kerzig als Grafiker. Er lebt bis heute in der Plattenbausiedlung Gera-Lusan.

Herr Kerzig wurde interviewt, weil er für ein elfstöckiges Hochhaus in Gera-Lusan das Mosaik „Sonnenenergie“ gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Kraft entworfen und angebracht hat. Dieses Mosaik ist heute ein Wahrzeichen der Plattenbausiedlung Gera-Lusan.

- Günter Kerzig wurde 1932 in Berlin geboren. Den Zweiten Weltkrieg erlebte er als Kind in Leipzig.

- Nach der Schule studierte er Gebrauchsgrafik in Leipzig und zog im Anschluss nach Gera.

- In seinem Beruf als Grafiker gestaltete er Plakate, Bücher und Museen.

- In den 1970er Jahren leitete er eine Gruppe, die für die künstlerische Gestaltung des Neubauviertels Gera-Lusan zuständig war.

- Gemeinsam mit seinem Kollegen Peter Kraft entwarf und gestaltete er das Keramikmosaik „Sonnenwende“, das bis heute prägend für das Stadtbild in Lusan ist.

- Günter Kerzig arbeitete auch nach der politischen Wende weiterhin als Grafiker und wohnt bis heute in Gera-Lusan.

Verwaltung der Wohnungen

Credits: TAG Wohnungsbauunternehmen

Steckbrief Schultheiß

Kurzbiografie Irina Schultheiß

Irina Schultheiß wurde am 05.12.1963 in einem Dorf nahe der thüringischen Stadt Gera geboren. Sie schloss die Schule nach der 10. Klasse ab und absolvierte eine Ausbildung als Finanzkauffrau. Danach begann sie in einem großen Betrieb, der Wismut, zu arbeiten. In der DDR hatten große Betriebe eigene Wohnungen, die sie an ihre Mitarbeiter:innen vergaben. Irina Schultheiß hoffte, somit an eine Neubauwohnung zu gelangen. Aber dies klappte nicht. Weil ihr ihre Arbeit bei der Wismut zudem nicht gefiel, wechselte sie 1985 den Betrieb. Im VEB Gebäudewirtschaft war sie nun Ansprechpartnerin für die Sorgen von Mieter*innen aus 1700 Alt- und Neubauwohnungen in Gera.

Nach der Geburt ihres Sohnes blieb Irina Schultheiß ein Jahr mit ihrem Kind zuhause. Damit sie danach wieder arbeiten gehen konnte, setzte sich ihr Vorgesetzter für einen Kinderbetreuungsplatz ein. Ihr Sohn konnte dann in die Kinderkrippe gehen. Obwohl Neubauten sehr begehrt und komfortabel waren, lebte sie mit ihrer Familie lieber in ihrer lichtdurchfluteten Altbauwohnung mit Kachelofen.

Frau Schultheiß wurde als Leiterin der Geschichtswerkstatt interviewt und weil sie durch ihre vorangegangene Arbeit viel über Neubauwohnungen in Gera-Lusan weiß.

- Frau Schultheiß wurde am 05.12.1963 in einem Dorf nahe der thüringischen Stadt Gera geboren

- Absolvierte nach der 10. Klasse die Ausbildung zur Finanzkauffrau und arbeitete im Anschluss zunächst in der Wismut AG, später in der VEB Gebäudewirtschaft

- Hier betreute sie Mieter*innen aus 1700 Neubau- und Altbauwohnungen

- Sie selbst lebte und lebt gern in einem Altbau

- Seit 2018 leitet sie die Geschichtswerkstatt in Gera-Lusan.

Irina Schultheiß in ihrer Rolle als Wohnungsverwalterin

Irina Schultheiß in ihrer Rolle als Privatperson, die in einem Altbau wohnt

Diskussionsfragen

1. Welche Rolle spielte der Altbausbestand in der DDR im Vergleich zu neu errichteten Wohnungen? Welche Herausforderungen und Merkmale boten diese älteren Gebäude für die Bewohner?

2. Wie wurden die Wohnungsbauprogramme in der DDR geplant und umgesetzt? Welche Ziele verfolgte die Regierung dabei, und welche Auswirkungen hatten diese Programme auf die Lebensqualität der Menschen?

3. Wie könnte die Geschichte des Wohnens in der DDR die heutige Architektur und Städteplanung beeinflussen? Gibt es positive Aspekte oder innovative Konzepte, die aus dieser Zeit übernommen wurden oder werden könnten?